ユタカ社製ベルトサンダーの継ぎ手部分。他ではあまり見ない継ぎ手ですが、これは「はめ合わせ継ぎ」と云うそうです。ちなみに普段目にする直線的に斜めカットされた両端の継ぎ手は、「斜め平継ぎ」というそうです。今、手元に「図でわかる木工の基本工作/理工学社刊」って本を置いて、見ながら書いてます。

ユタカ社製ベルトサンダーの継ぎ手部分。他ではあまり見ない継ぎ手ですが、これは「はめ合わせ継ぎ」と云うそうです。ちなみに普段目にする直線的に斜めカットされた両端の継ぎ手は、「斜め平継ぎ」というそうです。今、手元に「図でわかる木工の基本工作/理工学社刊」って本を置いて、見ながら書いてます。ちなみに、写真のベルトの接着方法は、裏からテープで張り合わせる「重ね継ぎ」の部類に入りますが、一番良いのは「スカーフ継ぎ」というもので、段差が生じないような接合断面のようですが、詳しい説明が本に載ってないので、良く解りません。何故「スカーフ」なのかも解りませんが、スカーフのように薄い継ぎ手って事でしょうか。工業用の本格的な物は、スカーフ継ぎになってるのかも、しれませんね。

段差が有る事で、研磨中振動が生じますが、これも慣れてしまえば、飼い馴らしたライオンみたいに、上手に付き合って行けそうです。

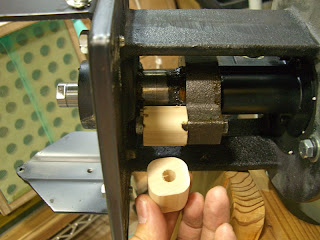

埋木カッターで10㍉の円を刳り貫いてますが、刳り貫いた材が、カッターから離れ易くする為に、綿棒でシリコンオイルを、内側に塗布しているところ。3〜4回毎に塗ってやります。面倒ですが、これをしないともっと面倒な事になります。

埋木カッターで10㍉の円を刳り貫いてますが、刳り貫いた材が、カッターから離れ易くする為に、綿棒でシリコンオイルを、内側に塗布しているところ。3〜4回毎に塗ってやります。面倒ですが、これをしないともっと面倒な事になります。こういった先端工具は、高速回転で使用し続けますので、高熱になります。座くりカッターなど、軸も触れないくらいに熱くなる時も、あります。こちらもシリコンオイルを刃先に塗って、焼き付きを少しでも防げればと思うのですが、焼け石に水、程度の効用でしょうか。

関係無いけど、射撃後の銃身もかなり高温になってます。これは主に、弾丸と銃身の摩擦熱が蓄積されたものです。なので銃身内は一定弾数使用すると摩耗し、命中精度が低下します。機関銃に至っては、熱の蓄積速度が数倍大きいので、「銃身が真っ赤に焼けて」なんて表現も頷けます。

一方、排出される薬莢も高温ですが、こちらは火薬の燃焼熱によるものですね。飛び出した薬莢が、袖口の中から入ったりすると、思わず声が出る程、痛熱いです。射撃後の手入れ洗浄を怠ると、すぐサビが出ますし、ススが詰まって作動不良も起こします。なので、撃たないのが一番楽です。

昔の先込め式の銃では、弾丸と銃口内との密着性は低かったでしょうが、火薬が未発達で、一発撃つ毎に、大量の黒い煤が銃口内に付着するのを、ウェス巻いた洗浄棒でゴシゴシ掃除してやらないと、次が撃てないというのも、また厄介なものです。